|

| La primera vuelta al mundo |

«¿Cuál es el pueblo que está más lejos del mundo?»;

pregunté aquella noche, sentao a la camilla al calor del brasero, mientras

intentaba recomponer el mapa con un rompecabezas de cubos de cartón conseguío

con los vales de la dotrina.

Mi padre dejó de picar las migas pal almuerzo del día

siguiente, se arrascó la cabeza y, con los ojos aguzaos enfocando el infinito,

trató de rebuscar la solución en algún recoveco de su cerebro. Pero como esta

se le resistía, cogió la tapa de la caja y, después de observar a la luz del

quinqué el mapa de América allí pintao, acertó a descifrar un nombre que le

resultaba familiar: CUBA.

«¡Ese es el pueblo más lejano!», respondió con

resolución. «Velahí onde está: Cuba. Allí estuvo tu agüelo a pique de dejarse

el pellejo cuando se armó la zapatiesta y perdimos los barcos además de la

honra. Y según relataba al cabo del tiempo, aquello estaba en el fin del

mundo». Y agregó, endosándome un enigma aún más inquietante: «Menos mal que se

salvó por los pelos; si no, ni tú ni yo estaríamos aquí». Pues era incapaz de

comprender qué demontre tenía yo que ver con la guerra de Cuba.

* * *

|

La primera vuelta al mundo

|

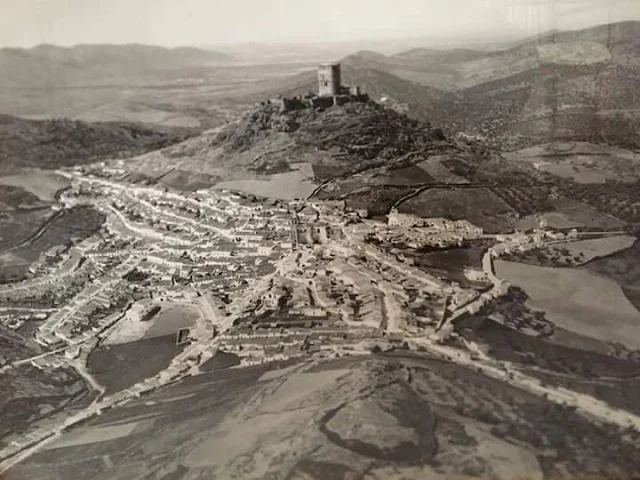

Para mí, sin embargo, el mundo estaba confinado en el

territorio que se dominaba desde la zotea de mi casa o, a lo sumo, desde el

castillo. Sí, allí estaba, tendido a mis pies, en toa su amplitud y a vista de

pájaro; jalonado por lejanos poblachones como Solana, Aceuchal, Almendralejo o

Villafranca. Y Zafra, donde más lejos había estao. Más allá, el resto del

mundo, inexplorao e incierto, apenas imaginao. Y si existía, para el caso, daba

lo mismo, porque posiblemente nunca llegaría a descubrirlo. Aunque lo más

seguro es que fuera de mentirijina y perteneciera al reino de la fantasía, como

podía serlo el País de las Maravillas, la Tierra de Jauja o el Paraíso

Terrenal. También la Cuba esa. Es cierto que, muy de tarde en tarde, se

divisaba algún vehículo atravesando aquel paraje por la carretera general, como

aquellas estrellas fugaces que en verano cruzaban velozmente el cielo,

desapareciendo en el inte, sin saber de dónde venían ni a dónde iban. Y si el

firmamento era el mismo desde dondequiera que se mirase, ¿por qué no iba a ser

toa la Tierra esta parcela de tierra que se extendía ante mis ojos?

Por tanto, aquello era no solo el mundo entero, sino todo

el universo: El sol que sale por La Fuente y el sombrero del tío Noriega cuando

asoma por La Herrera anunciando el temporal, Sierra Vieja y El Llano, el día y

al noche, la torre y el castillo, el nío de cigüeñas y el camino la zorra, el

molino de abajo y los portales de arriba, la escuela de siñá Justa y el carro

los helaos de siñó José Leva, los tostaos de la tía Juliana y el calostro de

las vacas del tío Canelo, Perrunilla con la faca y el doblao de la agüela pa

esconderme, cuando pasaba por la callejina con el saco al hombro donde metía a

los chiquinos que degollaba…

Con los confines nos comunicaba (o nos aislaba, según se

mire) una pista de tierra tan tortuosa y empiná como las gras del campanario y

por donde, de vez en cuando, se adentraba algún viandante: Tomás el de la

pimienta, el ajero de Aceuchal con las ristres al hombro, el arriero de

Salvatierra con los cántaros y barriles, el afilaó con su inconfundible melodía

y su rueda chispeante, el tierrablanquero, el costalero…

Y el tío de los hierros viejos. Este era el más esperao

por la chiquillería: Llegaba con dos o tres sacos llenos de algarrobas y se

marchaba con el serón cargao de «hierros viejos». A cambio de una ambozá de las

tersas y sabrosas vainas acastañadas, le entregábamos nuestro tesoro

consistente en un cacho de escardillo romo por el uso y unas estrébedes

cojitrancas, un cerrojo y una fechaúra fuera de servicio, la reja jubilada del

arao y un diente mellao de una máquina de maquinar, dos o tres clavos

herrumbrosos y algunos callos gastaos que los burros había perdío por esos

caminos de herraúra; entre otras alhajas pieza a pieza acumuladas. To se

aprovechaba; na se desperdiciaba.

De este modo, íbamos sobreviviendo a la dita «con una

economía de subsistencia y autoconsumo», como decía Amadó, que era mu letrao;

«con ayuda del trueque como monea de cambio». Eso debía ser también lo que yo

hacía cuando le cambié a Matamoros los bolindres de grea que le gané jugando al

gua por un pizarrín de manteca. O cuando, al oír a la tía Juliana pregonando:

«¡Cambiooh crúo!», salía con la lata, de esas de conserva a las que Quico el

latero les pegaba el asa, y se la entregaba colmá de garbanzos. Ella me la

devolvía con los tostaos, pero menos de raída. Cosa que me mosqueaba mucho,

porque me quedaba con la impresión de que me timaba.

Aquella carretera propiamente dicha, tan rehollá por el

trasiego de bestias y ganao como poco transitá por el tráfico rodao; a no ser

por algún carro mula o la carreta con los bueyes de Casquete. Y a la sazón,

también por un renqueante coche de línea arrastrando una polvarea; o por un

quejumbroso camión, que se desgañitaba en la Romera bregando penosamente por

remontar la cuesta. Era el camión de Lirón, acarreando las escasas mercancías

importadas por los comercios del pueblo. Esa era la ocasión esperá por los

muchachos, agazapaos en la cuneta, para engancharnos en la trasera; aunque

alguno lo pagara con una chifarrá o se dejara los dientes y hasta alguna oreja

en el intento. A veces, algún intrépido paladín se lanzaba al abordaje y,

encaramándose en el cajón, arrojaba a la calzada, cual bandido generoso, una

caja de galletas María, a la que nos abalanzábamos los demás, apostados a la

espera del botín, para dar buena cuenta de la presa.

El mismo camión y la misma carretera por donde

desapareció el Charquín con sus escasas pertenencias camino de esos regueríos.

Y fue como si se lo tragara la tierra, porque ya no regresó ni vivo ni muerto.

Lo cual confirmaba mis sospechas sobre lo temerario de aventurarse en ese

fabuloso más allá:

«Nos vamos a un pueblo nuevo, sin estrenar; cerca de un

río veinte veces más ancho que la Corredera (Dice mi padre que a su lao la

Rivera es una meá de gato)», comentaba poco antes de alzar el vuelo. «Allí los

campos dan tomates y pimientos pa caé malo sin esperar que el agua caiga del

cielo. La casa te la dan de balde; también te regalan una vaca lechera, y hasta

una yegua; y…» No paraba de contar.

Yo lo escuchaba con algo de envidia pues, tal como lo

pintaba, aquello suponía el retorno al paraíso perdido. Y ya lo imaginaba

paseando en una jaca a la orilla de un río caudaloso, nadando en la abundancia.

En cambio, yo me tendría que aguantar y quedarme aquí. Y es que mi padre estaba

más arraigao en el terruño que las argatunas. Y no había quien lo arrancara del

Cabezo, porque «más vale lo malo conocío que lo bueno por conocer».

«¿Qué te pasa?», me preguntó mi madre por aquellos días

al encontrarme más pensativo y amilanao que de costumbre, mirando el horizonte.

«Que se va…»

«Dios los cría y ellos se juntan», sentenció ella cuando

acabé de referirle lo del Charquín. «Pos si se va, que se vaya… ¡y cuánto

antes, mejor! No habrá en el pueblo otros muchachos pa juntarse mejores que ese

méndigo».

«Pos es bien bueno…»

«Sí, de los Buenos de Villalba. Como tú».

Mendingante o no; a buen seguro era más alfayate que

naide cazando pájaros con losas o pescando ranas en las charcas con una caña y

una cuerda en la que ataba un grillo o un angosto. Más respeluco daba viéndolo

cazar lagartos: Hubo días en que, acorralao por los guardas y empujao por la

gazuza, metió el deo en la cueva y, dejando que se lo mordiera, dio un tirón

con el bicho recolgando. A continuación, encendíamos una candela pa asarlo y

nos los comíamos en menos que canta un gallo. Por eso yo lo apreciaba y hacía

buena gavilla con él. Y no quería que se fuera del pueblo porque, aunque era

probe, lo poco que tenía era de tos.

No como Juanito Buzo, que era el único que tenía un

triciclo pero no se lo emprestaba a nadie; y menos a un arrapiezo como yo, que

siempre andaba hecho un farragua. También tenía una peseta: Tolas tardes sacaba

la monea del bolsillo y nos proponía una carrera. «El que gane se la lleva»,

aseguraba mostrándonos la rubia mientras la mirábamos con los ojos haciendo

chiribitas. Para nosotros, que nunca tuvimos una peseta ni rubia ni morena en

la faldiquera, aquello era un reto que no podíamos dejar escapar. Y echábamos

las asaúras pa llegar el primero. Y asín, una tarde tras otra…

«¡No vale, que tú saliste antes de tiempo!», le decía al

que llegaba primero. Y, como siempre encontraba una disculpa pa no soltar el

trofeo prometido, se la volvía a guardar hasta la próxima ocasión. Por el santo

que sea, nunca conseguimos que pasara del su bolsillo al de alguno de

nosotros.

Ni como Juaquinito, el hijo del maestro, que nos cobraba

la entrada si queríamos ver la película en un cine de juguete que le cayeron

los Reyes, en el que los muñecos corrían palante y patrás según le diera a la

manivela.

Eran lo niños ricos. Como eran limpios, guapos y buenos,

los reyes magos les caían a ellos los juguetes más caros. También se

distinguían porque tenían papá y mamá; pero especialmente por sus nombres:

Juanito, Juaquinito, Angelito, Isabelita, Encarnita o Dolorita. Mientras que

los demás éramos conocíos como el Mocho, el Chobo, el Cojo, el Sucio, el Pelón,

el Pinta… y el Pintao.

Yo también tenía juguetes, pero no costaban na; aunque pa

mí valían mucho más que el triciclo o el cinenín ese: güesos, cartones, el aro,

la bilarda, el tirador… y un platillo.

Además tenía un pizarrín de manteca, con el cual me

entretenía aquella tarde, trazando un circuito en el suelo. Con sus etapas

correspondientes de trecho en trecho señaladas: La Parra, Villalba,

Almendralejo, Los Santos… Precisamente los siete u ocho pueblos esparcíos por

el contorno que me rodeaba. El mundo entero, ya te digo, con el Mirrio

descollando como pico culminante y surcao por el bajial de la Rivera, que salvaba

la carretera de La Fuente por el puente los Diesojos. Sin faltar detalle: Allí

estaban la albuhera, el cortijo don Ángel, el Cubo la Canal, la cuesta la

Romera… Los güesos (de albarillos, ciruelas y cerezas) eran los coches y

carruajes; una caja de cerillos, un camión… Tos los cacharros rodante que

existían por entonces y que se podían contar con los deos de una mano.

Y allí estaba yo, en el ombrigo del mundo: Justo donde se

cruzan los caminos que llevan a los cuatro puntales de la Tierra. Dominando el

panorama con la amplitud de miras del ser superior que habita en las alturas

frente al patán del llano, que apenas ve más allá de sus narices.

Las cigüeñas ya habían acabao de hacer el gazpacho, y el

reloj de la torre dio las cinco. Al poco tiempo, el sosiego de la tarde fue

quebrado por el retumbante traqueteo de un carro rebotando con las ruedas de

hierro en el empedrao de la calle: Se trataba del carro de los helao arrastrao

por el propio José Leva, que hacía de mula enganchao a los varales. Y esta era

la señal que marcaba el final de la siesta. Como to los domingos, la Corredera

se iba convirtiendo en un enjambre bullicioso de zagales, que acudían por las

esquinas dispuestos a jugarse las cuatro perras en los guas del atrio, y a

gastarse las ganancias en las lambucerías (alvellanas, chochos, papas fritas,

estrato, confites, cigarros de chocolate, cohetes…) que ofrecía el puesto de

Fefa la Pelona. Algunos nos contentaríamos con devorarlas con ojos golositos

mientras nos espantaba como a moscas para abrir paso a Juanito y a Juanita.

.jpg) |

| LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO |

* * *

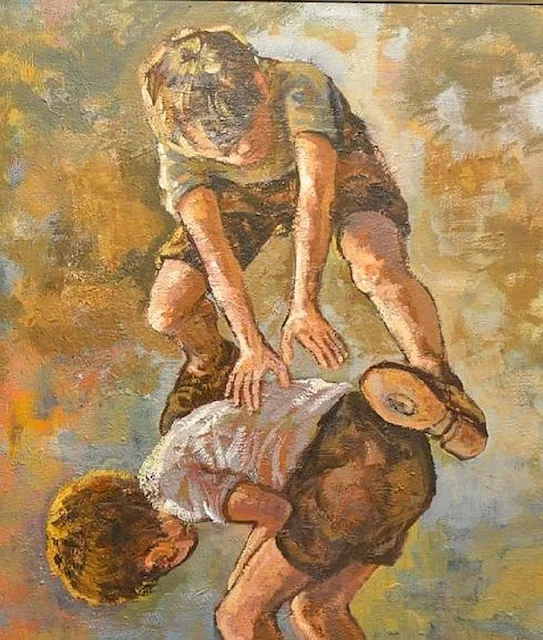

Pero yo, esta tarde de verano, estaba enfrascao en otra

ocupación más trascendente. Allí seguía, en la zotea, guiando aquel platillo

por los senderos de la vida recién estrenada, con el destino en mis manos y

toda la eternidad por delante… Jugando a crear el mundo y manejarlo a mi antojo

como un dios caprichoso y prepotente. Por más que mi madre, viéndome en tal

trance, dijera con menos imaginación: «Cuando el diablo no tiene na que hacer,

mata moscas con el rabo».

Poco a poco, fui desplazando el tapón a través de la

pista de bordes blancos con el toque mágico de la uña del corazón impulsada por

el pulgar. Sorteando los peligros, mientras avanzaba a capirotazo limpio,

bombón tras bombón, a lo largo del trayecto: En el Subibaja, no me estrellé con

el coche de Juan el Chofe de milagro; en los Antiscales, enfilando Santa Marta,

los civiles me pusieron una multa por correr más de la cuenta y me retuvieron

durante cinco interminables minutos. En el Cuarto el Monte atajé al Pajarote,

que venía como un amoto y, en el Horno Zapata, al camión de Lirón, que venía a

paso de tortuga. Tras algunos percances más (como cuando me salí de la

carretera, ya rebasao el pozo de beber, y fui a parar a la Romera, donde estuve

esperando que el camión lograra gatear la dichosa cuesta) conseguí por fin

completar el recorrío. Y culminar la hazaña: Había dao la vuelta al mundo; la

primera vuelta al mundo con un platillo.

|

| La primera vuelta al mundo |

.jpg)